- Basel-Landschaft

- Organisation

- Direktionen

- Bau- und Umweltschutzdirektion

- Amt für Umweltschutz und Energie

- Klima

- Klimaanpassung

- Massnahmen

Massnahmen

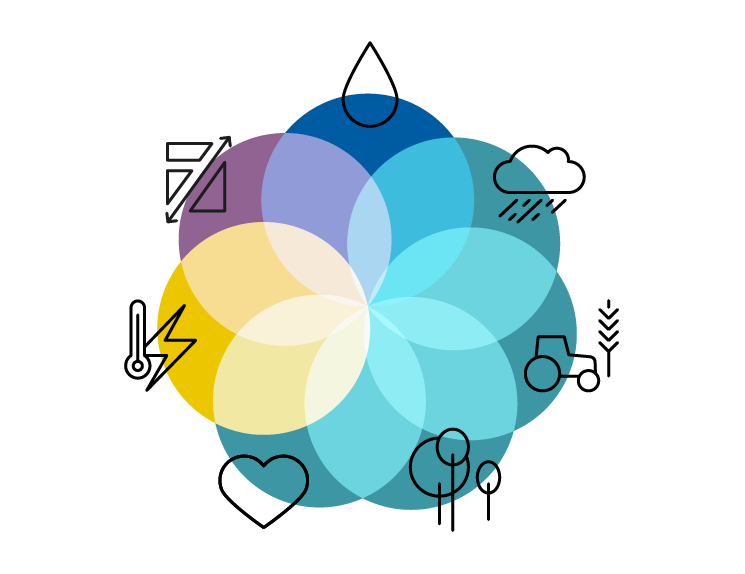

Zur Anpassung an den Klimawandel sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich.

Kantonale Massnahmen

Die Anpassung an den Klimawandel erfordert zahlreiche und unterschiedliche Massnahmen je nach betroffenem Sektor. Zahlreiche Massnahmen wurden bereits ergriffen oder sind in Planung.

Unter anderem zählen dazu Studien zur Ermittlung von Entscheidungsgrundlagen, bauliche Schutzinfrastrukturen oder die Sensibilisierung von Akteuren. Schon heute erfüllen verschiedene Stellen des Kantons Basel-Landschaft Aufgaben, die zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Folgende Massnahmen sind bereits in Umsetzung oder aktuell in Planung:

Wasserwirtschaft

Eine vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe «Wasser» mit Fachleuten aus den betroffenen Dienststellen, der Gebäudeversicherung (BGV), dem Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) und der Natur- und Landschaftsschutzkommission (NLK) gewährleistet, dass der Kanton Basel-Landschaft künftig das koordinierte und nachhaltige Management der Ressource Wasser dauerhaft leisten kann und die kantonale Wasserstrategie umgesetzt wird.

Menge sichern und Hochwasserschutz gewährleisten

- Prüfung von regionalen Wasserspeichern zur Reduktion der Risiken von Wasserknappheit

- Verstärkte Trennung von sauberem und verschmutztem Abwasser in den Gemeinden

- Massnahmen, um die Versickerung von Regenwasser zu verbessern

- Teilnahme an Pilotprojekten des Bundesamtes für Umwelt BAFU, um weitere Lösungen zu identifizieren

- Verstärkter Hochwasserschutz: Mittelfristig sollen auf rund 80 km Hochwasserschutzmassnahmen ergriffen werden. Davon sind aufgrund des Klimawandels rund 36 km prioritär einzustufen.

Rheinschifffahrt

Hier sind kantonsübergreifende Massnahmen gefragt. Die Staumechanismen der Kraftwerke am Hochrhein und eine vorausschauende Regulierung der Seen im Jura und Berner Oberland können Hochwasserspitzen zum Teil abfangen.

Gefahren erkennen und Schiffbarkeit sichern

- Bessere Hochwasserprognosen durch optimierte Vernetzung der Meteo- und Abflussvorhersagen

- Vertiefung der Fahrrinne in den Häfen Birsfelden und Muttenz sichern die Erreichbarkeit auch während Niedrigwasser

Naturgefahren

Das seit 2018 gültige Gesetz über die Prävention vor Schäden durch Brand und gravitative Naturgefahren schreibt für Gebäude in gefährdeten Gebieten Schutzmassnahmen gegen Hochwasser, Überschwemmungen, Steinschlag und Erdrutsche vor. Zudem unterstützt die kantonale Gebäudeversicherung Hauseigentümer bei freiwilligen, sinnvollen Objektschutzmassnahmen gegen diese Naturgefahren mit Beiträgen. Sie kann aktiv Risiko-Objekte benennen und Präventionsmassnahmen vorschlagen.

Schutzmassnahmen fördern

- Der Kanton sensibilisiert und informiert Bauherren, Planer und Architekten zu naturgefahrengerechtem Bauen

- Verbindliche Umsetzung von zusätzlichen Massnahmen im Objektschutz bei der kommunalen Nutzungsplanung

- Naturgefahrenkarten aktualisieren und aktuelle Klimaszenarien darin berücksichtigen

Landwirtschaft

Durch gezielte Informationen zum Thema Boden und Klimawandel sollen neue Erkenntnisse beispielsweise zum Thema Humusaufbau vermittelt werden. Ein gezielter Humusaufbau reduziert die Erosion bei Starkregen, verbessert die Regeneration nach Trockenheit und stärkt die Biodiversität.

Anbau anpassen

- Beratung der Landwirte zu Hitzebeständigkeit und Wasserbedarf verschiedener Sorten sowie angepasster Anbauformen

- Unterstützung der schonenden Bodenbearbeitung durch ein Direktzahlungsprogramm

- Integration des Themas «Klimaangepasste Bodenbearbeitung» in die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung

Weitere Infos unter:

- Klimaschutz durch Humusaufbau — Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

- Programm «Wertschöpfung sichern im Baselbieter Obst-, Gemüse- und Weinbau» — Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

- Ressourcenprojekt Ammoniak — Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

Waldwirtschaft

Die öffentlichen Waldleistungen, wie Wasser speichern, Hänge stabilisieren, Steinschläge aufhalten und Holzproduktion, Erholung und Erhaltung der natürlichen Vielfalt (Biodiversität), sind nachhaltig zu gewährleisten. Zudem soll die Regenerations- und Anpassungsfähigkeit des Waldes an die veränderten Umweltbedingungen erhalten und wenn möglich erhöht werden.

Bestände erhalten und neue Baumarten fördern

- Förderung von zukunftsfähigen, wärmeresistenten und robusteren Baumarten auch in Baumschulen

- Aufbau eines Waldschutzdienstes, um Schadorganismen frühzeitig festzustellen und gezielt zu bekämpfen

- Ausgewachsene zukunftsfähige Bäume sollen als Schutz (Überhälter) für Jungpflanzen bzw. zur Samenernte erhalten und gefördert werden

- Aus- bzw. Weiterbildung der Waldeigentümer (auch private) zu klimaangepasster Planung, Bewirtschaftung und möglichen Reaktionen (z. B. auf extreme Hitze)

Weitere Infos unter:

Flora und Fauna

Es gibt verschiedene kantonale Programme zur Förderung der Artenvielfalt und zum Erhalt von Kulturlandschaften. Zum Beispiel erhalten Landwirte eine Entschädigung, wenn sie naturnahe Lebensräume pflegen und neu anlegen. Der Kanton bekämpft zudem aktiv Neobiota (gebietsfremde Arten) und will sein Vorgehen diesbezüglich noch verschärfen.

Lebensräume erhalten

- Förderung natürlicher Laichplätze für Fische und Erhalt des Einzugsgebiets der Ergolz als Forellengewässer

- Lebensraumverbesserungen zum Schutz der Fische und Wildtiere

- Bau künstlicher Weiher zur Kompensation von ausgetrockneten Feuchtgebieten

- Umsetzung der Neobiota-Strategie, um die weitere Ausbreitung invasiver Neobiota zu verhindern

Energie

In Zukunft brauchen Gebäude mehr Kühlung. Um den Energieverbrauch zu regulieren, sind Kühlanlagen aktuell bewilligungspflichtig und unterliegen Effizienzvorgaben. Der Kanton unterstützt mit Informationen und bemüht sich um eine Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wärmeschutz im Sommer und Winter.

Gebäude vor Hitze schützen

- Erholungsinseln schaffen, beispielsweise durch bauliche Massnahmen oder Bepflanzungen in den Wohngebieten

- Förderung von Flachdachbegrünungen, um den Energiebedarf für die Kühlung zu reduzieren

Gesundheit

73 der 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft verfügen über einen Notfallplan zur Trinkwasserversorgung. Der Kanton hat dazu ein Musterkonzept zur Verfügung gestellt. Als weitere Massnahme wurde eine Klimaanalyse für die Agglomeration Basel erstellt. Sie macht Wärmeinseln aber auch Frischluftschneisen sichtbar.

Hitzestress verringern

- Aktive Öffentlichkeitsarbeit mit Empfehlungen zum Verhalten bei Hitzewellen

- Auf Basis der Klimaanalyse entwickelt der Kanton weitere Lösungen gegen den Hitzestress

Tourismus

Den Tourismus im Baselbiet beeinflusst der Klimawandel kaum oder eher

positiv. Hier sind keine Anpassungsstrategien von Seiten des Kantons nötig.

Raumentwicklung

Der Klimawandel sorgt für häufigere und stärkere Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Hitzewellen. Diese müssen neu auch in den Planungsprozessen der Raum- und Siedlungsentwicklung berücksichtigt und einer Interessensabwägung unterzogen werden. Ziel ist es, angepasste räumliche Strukturen zu schaffen.

Gefährdete Gebiete identifizieren

- Identifizierung von hochwassergefährdeten Gebieten in der Nutzungsplanung

- Ergänzung der Gefahrenkarten mit den Überflutungsgebieten sowie Auskunft zu Ausmass und Wahrscheinlichkeit

- Um dicht bebaute Gebiete besser zu kühlen, sind Frischluftschneisen zu erhalten und aufzuwerten

Schweizweite Massnahmen

Auch der Bund steuert zahlreiche Massnahmen zur Klimaanpassung und unterstützt die Kantone mit Grundlagen und Umsetzungshilfen.

Unter anderem investiert er in die Forschung und in Massnahmen für bessere Hochwasserprognosen. Er untersucht, welche Arten besonders empfindlich auf Trockenheit reagieren und welche widerstandsfähiger sind. Ausserdem entwickelt der Bund Strategien zum Umgang mit Naturgefahren und bildet die Kader der Einsatzkräfte diesbezüglich aus.

Bereichsübergreifende Massnahmen

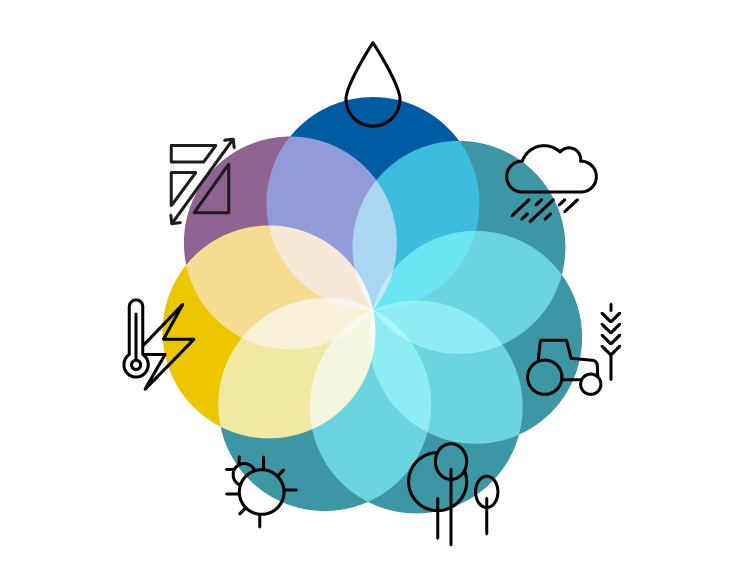

Ergänzend zu den beschriebenen Massnahmen, die jeweils auf einen bestimmten Bereich abzielen, hat der Kanton auch übergreifende Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Sie ermöglichen eine koordinierte, interdisziplinäre Herangehensweise und sind somit besonders effektiv.

Beteiligte Bereiche

Naturgefahren, Gesundheit, Raumentwicklung

Kantonaler Hitzeplan

Ein kantonaler Hitzeplan soll entstehen, der Massnahmen bei akuten Hitzewellen enthält. Er hilft, die Auswirkung der Hitze auf die Bevölkerung und deren Gesundheit zu reduzieren. Krankenhäuser, Altersheime, Pflegedienste und die Bevölkerung werden in die Erarbeitung einbezogen.

Umgang mit Hitze im Siedlungsgebiet

Umgang mit Hitze im Siedlungsgebiet

Eine Klimaanalyse für den Kanton Basel-Landschaft zeigt auf, welche Gebiete besonders vom Temperaturanstieg und von Hitzewellen betroffen sein werden. In einem Faktenblatt hat das Amt für Raumplanung (ARP) zudem konkrete Handlungsmöglichkeiten für Gemeinden festgehalten, um das Siedlungsklima zu verbessern und den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr zu fördern. Das ARP begleitet Gemeinden und Regionen bei der Ausarbeitung entsprechender Strategien und Massnahmen.

Beteiligte Bereiche

Wasserwirtschaft, Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie, Gesundheit, Raumentwicklung

Beteiligte Bereiche

Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Flora und Fauna

Kompetenzzentrum für Humusaufbau

Es soll ein Kompetenzzentrum geschaffen werden, das gezielt Informationen zusammenträgt und den Wissenstransfer zwischen Bund, Kantonen und Fachpersonen fördert. Dieses Wissen kann auch an Schulen weitergegeben werden und als Basis für eine Sensibilisierung der Bevölkerung dienen.

Retention von Wasser

Das Zurückhalten von Wasser dient dazu, Fliessgewässer zu stabilisieren, genügend Grundwasser bereitzustellen, Siedlungen zu kühlen und den Wasserbedarf in der Landwirtschaft sicherzustellen. Dazu wird Grundwasser angereichert, Regenwasser zurückgehalten und dessen Versickerung ermöglicht sowie der Oberflächenabfluss und Hochwasserspitzen durch weitergehende Massnahmen reduziert.

Beteiligte Bereiche

Wasserwirtschaft, Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Flora und Fauna, Energie, Raumentwicklung

Alle Bereiche beteiligt

Wasserwirtschaft, Rheinschifffahrt, Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Flora und Fauna, Energie, Gesundheit, Tourismus, Raumentwicklung

Kommunikation und Koordination

Ein regelmässiger Austausch zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig für die Koordination und den Wissenstransfer. So lassen sich Entwicklungen frühzeitig erkennen, richtig einschätzen und angemessen behandeln. Dieses Wissen gilt es auszubauen und zu verbreiten – auch unter der Bevölkerung. Hierfür soll eine übergreifende Kommunikationsstrategie zum Thema Klimawandel erarbeitet werden.