- Basel-Landschaft

- Organisation

- Direktionen

- Bau- und Umweltschutzdirektion

- Amt für Umweltschutz und Energie

- Klima

- Klimaschutz

- Massnahmen zur Reduktion von Emissionen

Massnahmen zur Reduktion von Emissionen

Massgeblich für den Klimaschutz sind das Netto-Null-Ziel bis 2050 auf nationaler und kantonaler Ebene und kantonal festgelegte Energieziele.

Netto-Null bedeutet: Es dürfen nur noch so viele Treibhausgase ausgestossen werden, wie sich im gleichen Zeitraum durch technische oder biologische Massnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernen und langfristig speichern lassen.

Der Kanton setzt auf Reduktion, nicht auf Kompensation

Um die Netto-Null-Bilanz zu erreichen, setzt der Kanton Basel-Landschaft auf Massnahmen zur Reduktion von Emissionen. Jedoch werden 2050 im Kanton rund 10 % der heutigen Emissionen verbleiben. Diese sind nicht oder nur schwer vermeidbar und müssen mit sogenannten Negativemissionstechnologien (NET) ausgeglichen werden. Doch gibt es dafür im Kanton und in der übrigen Schweiz nur wenig Potenzial. Zudem sind die NET noch in Entwicklung. Daher möchte man nicht zu sehr auf sie setzen. Auch Zertifikate zur Kompensation von Emissionen sollen eine Ausnahme bleiben.

Negativemissionen und Zertifikate

Negativemissionstechnologien entziehen der Atmosphäre mit biologischen oder technischen Ansätzen CO2 und speichern es dauerhaft. Treibhausgas-Zertifikate verfolgen die Idee, durch Zahlungen an Projekte zur Emissionsreduktion, die eigenen Emissionen zu kompensieren. Nachteile: Bei Zertifikaten aus Auslandsprojekten bleiben Wertschöpfung und Innovation im Kanton aus. Auch ist eine Kontrolle des Umweltnutzens oft schwierig.

Handlungsfelder

Der Kanton Basel-Landschaft hat 10 Handlungsfelder sowie 4 Querschnittsfelder identifiziert, in denen er selbst aktiv Treibhausgase reduzieren kann. Wichtig ist, alle in den Handlungsfeldern enthaltenen Stossrichtungen gesamtheitlich zu betrachten:

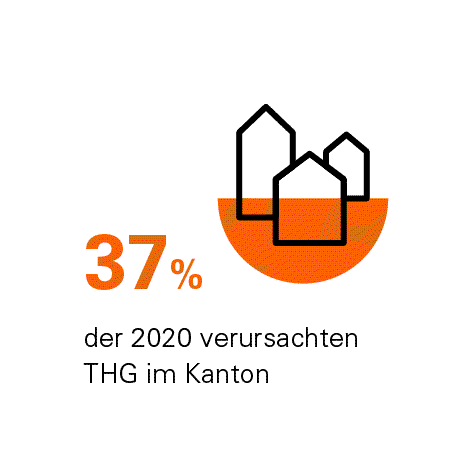

Gebäude

Gebäude sind für über ein Drittel der direkten Treibhausgasemissionen im Kanton verantwortlich. Vor allem wegen fossiler Heizungen. Ihr Ersatz durch erneuerbare Heizsysteme steht daher im Fokus der Massnahmen. Im Gegensatz zu anderen Sektoren ist es in Gebäuden möglich, Wärme ohne Komfortverzicht vollständig fossilfrei zu erzeugen.

Ziel 2045: Reduktion von 545'000 t CO2eq auf 0

- CO2-freie Gebäudewärme bis 2045

- Energieeffizientere Gebäude

- Indirekte Emissionen durch Bau und Entsorgung von Gebäuden minimieren

- Kantonseigene Gebäude berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus und reduzieren auch indirekte Emissionen

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton setzt finanzielle Anreize für erneuerbare Heizsysteme und baut Wärmeverbünde aus. Vorschriften und Förderungen für die Gebäudehüllen-Sanierung sorgen für niedrigeren Energiebedarf. Kantonale Gebäude nehmen eine Vorbildfunktion ein.

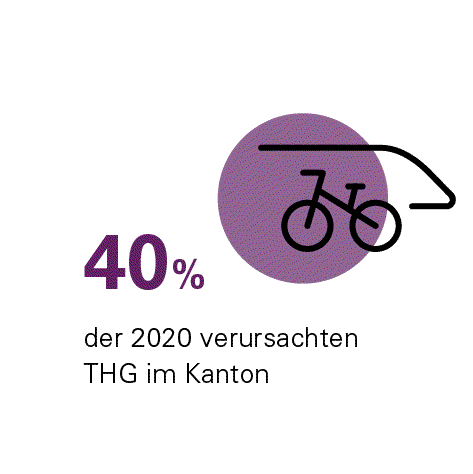

Verkehr und Raum

Der Verkehr ist der grösste Verursacher von Treibhausgasemissionen im Kanton. Vor allem fossil betriebene Fahrzeuge schlagen hier zu Buche. Eng mit dem Verkehr verknüpft ist der Raum, beispielsweise über die Abstimmung von Siedlung und Verkehr.

Ziel 2050: von 590'000 t CO2eq auf 0

- Der Verkehr verursacht bis 2050 keine direkten Treibhausgasemissionen mehr

- Die kantonale Fahrzeugflotte wird bis 2035 dekarbonisiert

- Verkehrsinfrastrukturen und Raumplanung werden ressourcenschonend umgesetzt und klimakompatibel ausgerichtet

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Umstieg von fossilen auf alternative Antriebe ist einer der grössten Hebel. Die Dekarbonisierung der kantonalen Fahrzeugflotte soll als Vorbild dienen. Die Verlagerung auf ÖV, Fuss- und Veloverkehr wird angestrebt. Attraktive Verkehrsdrehscheiben und Velovorzugsrouten können dazu motivieren. Ebenso die Förderung von kollektiven Mobilitätsformen.

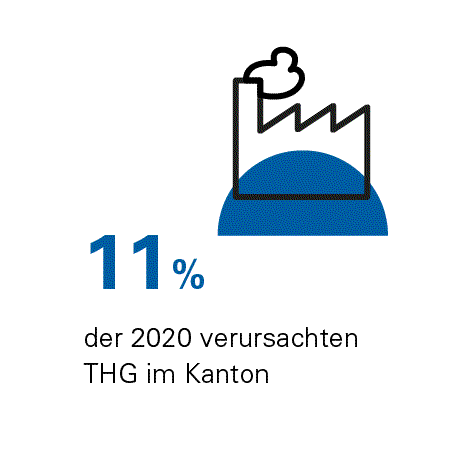

Die Chemie- und Pharmabranche verursacht im Kanton hohe Treibhausgasemissionen. Diese entstehen meist durch energieintensive Produktion oder Verbrennung von Industrieabfällen. Seit einigen Jahren sinken die Emissionen hier, obwohl der Sektor wächst. Diesen Trend gilt es zu bestärken. Die Treibhausgase vollständig zu vermeiden, wird bis 2050 nicht möglich sein.

Ziel 2050: von 162'000 auf 52'000 t CO2eq

- Prozessenergie auf nahezu 100 % erneuerbare Quellen umstellen

- Industrielle Abwärme nutzen und innovative Projekte fördern

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton fördert verstärkt Informationsangebote, um Wissenstransfer zu sichern und Innovationen voranzutreiben. Er unterstützt Machbarkeitsstudien für Wärmenetze.

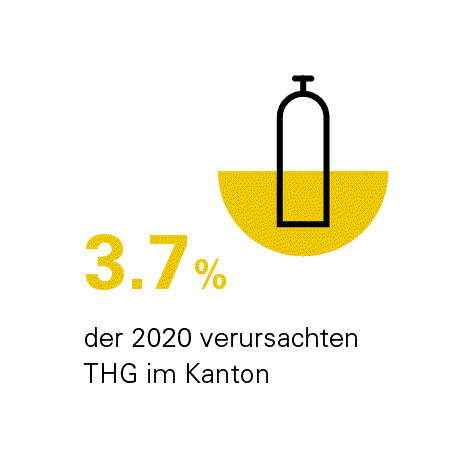

Synthetische Gase

Synthetische Gase (klimaschädigende F-Gase) dienen als Kälte- oder Lösungsmittel oder zur Herstellung von Schaumstoffen. Bei ihrem Einsatz entstehen Emissionen, die viel schädlicher sind als CO2. Heute gibt es für fast alle Anwendungen leistungsfähige Alternativen, die sich mit gezielten Massnahmen umsetzen lassen.

Ziel 2050: von 55’000 auf 11'000 t CO2eq

- Der Bund reguliert den Einsatz synthetischer Gase stärker

- Der Kanton handelt als Vorbild

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton beschafft für seine Liegenschaften möglichst immer Wärmepumpen, Kälte- und Klimaanlagen mit chemisch unbedenklichen Stoffen.

Energiegewinnung und -versorgung

Rund ein Viertel des im Kanton verbrauchten Stroms wird hier erzeugt (ca. 500 GWh pro Jahr). Dieser stammt zu 70 % aus Wasserkraft. (Thema Wärme: siehe Handlungsfelder Gebäude und Abfall)

Ziele:

- Konsequent lokale, erneuerbare Energiequellen nutzen und möglichst fossilfreien Strom importieren

- Stabiles Stromnetz und ausreichend Stromspeicher aufbauen

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton entwickelt Strategien, um Geothermie und erneuerbare, synthetische Kraftstoffe zu nutzen. Technologien sollen ausgebaut werden, die aus elektrischer Energie synthetische Brenn- und Kraftstoffe erzeugen. Der Kanton kann Energiespeicher fördern, damit Strom zum benötigten Zeitpunkt verfügbar ist.

Abfall und Abwasser

Der Kanton hat keine eigene Kehrichtverwertungsanlage (KVA), Siedlungsabfälle werden in Basel-Stadt verbrannt. Die Emissionen auf Kantonsgebiet stammen daher nur aus der Abwasserreinigung und den Deponien. Treibhausgasemissionen aus den Sondermüll-Verbrennungsanlagen werden der Industrie zugewiesen.

Ziel 2050: von 18’000 auf 17'000 t CO2eq

- Die Treibhausgasemissionen aus Abfall sinken bis 2050 um 25 %

- Die Emissionen aus der Abwasserbehandlung bleiben trotz Bevölkerungswachstum bis 2050 konstant

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Als Vorbild vermeidet der Kanton Abfall und setzt Recyclingbaustoffe ein. Die Möglichkeit von Carbon Capture and Storage bei Sondermüllverbrennungsanlagen wird geprüft. Abwärme von Abwasser soll besser genutzt werden.

Landwirtschaft und Ernährung

Bei der Tierhaltung, durch Hofdünger sowie stickstoffhaltigen Dünger entstehen Methan- und Lachgasemissionen. Diese lassen sich durch technische Massnahmen teilweise reduzieren.

Ziel 2050: von 104'000 auf 73'000 t CO2eq

- Die Landwirtschaft orientiert sich an der Klimastrategie des Bundes

- Indirekten Emissionen durch Lebensmittel, die ausserhalb des Kantons produziert werden, sind möglichst reduziert

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Es werden technische Massnahmen umgesetzt, um die Emissionen aus der Tierhaltung zu reduzieren (z. B. optimierte Ausbringverfahren für Gülle). Betriebe werden beim Humusaufbau unterstützt, um CO2 in den Böden zu binden. Die Bevölkerung wird zur nachhaltigen, klimaschonenden Ernährung sensibilisiert.

Wald

Der Wald ist wichtig für die Biodiversität und die Luftqualität. Er liefert Holz und dient als Schutz und Erholungsgebiet. Die Baselbieter Wälder haben aktuell aber einen zu hohen Holzvorrat. Dieser soll verringert und mit trockenheits- und wärmeresistenten Bäumen verjüngt werden. Vorübergehend wird dadurch mehr CO2 freigesetzt als gebunden.

Ziele:

- Waldbestände und grosse Waldbäume im Kanton bleiben trotz erforderlicher Verjüngung erhalten

- Holz wird mehrfach genutzt, um das CO2 möglichst lang zu speichern

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Durch den vermehrten Einsatz von Holz als Baustoff wird das CO2 für die Dauer der Nutzung gespeichert. Es sollen auch Konzepte zur Mehrfachnutzung von Holz gefördert werden.

Indirekte Emissionen Konsum

Ein Grossteil der Treibhausgase, die durch den Konsum entstehenden, fällt im Ausland an. Importierte Baustoffe für Strassen und Gebäude, Lebensmittel oder Kleider erzeugen im Kanton selbst in der Regel keine Emissionen, ihre Herstellung im Produktionsland aber schon. Man spricht deshalb von indirekten Emissionen.

Ziel:

- Kanton, Gemeinden und öffentliche Institutionen tragen zur Reduktion bei

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton kann die Bevölkerung sensibilisieren und zu ressourceneffizientem Konsum motivieren. Bei öffentlichen Beschaffungen achtet er verstärkt auf Nachhaltigkeit, legt möglichst konkrete Klimakriterien fest und schult die in Beschaffungsprozesse involvierten Personen.

Indirekte Emissionen durch Finanzanlagen

Finanzanlagen und Investitionen haben einen Einfluss auf den Klimawandel. Fliesst Geld z. B. in die Förderung von Erdöl, führt das in der Folge zu Treibhausgasemissionen. Einen umgekehrten Effekt haben Investitionen in erneuerbare Energien, da sie helfen, fossile Energieträger zu ersetzen. Finanzanlagen verursachen meist indirekte Treibhausgasemissionen ausserhalb der Kantonsgrenzen.

Ziel:

- Dialog aufbauen, um Finanzanlagen von öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons Basel-Landschaft nachhaltig auszurichten

Ausgewählte Schlüsselmassnahmen: Der Kanton kann strategische Ziele für die Finanzanlagen seiner öffentlich-rechtlichen Anstalten (Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB, Basellandschaftliche Pensionskasse blpk) formulieren. Ausserdem kann er Finanzmarktakteure und die Bevölkerung zur Klimawirkung von Finanzprodukten sensibilisieren.

Querschnittsfelder

Einige Massnahmen wirken gleich in mehreren Handlungsfeldern. Sie schaffen immaterielle Anreize und Akzeptanz für Klimaschutzmassnahmen und sollen einen Wertewandel bewirken, der dazu anregt, selbst aktiv zu werden.

Vorbild und Kooperation

Wenn die öffentliche Hand vorangeht und die vorgeschlagenen Klimaschutz-Massnahmen selbst umsetzt, steigert das ihre Glaubwürdigkeit. Indem der Kanton seine Leuchtturmprojekte aktiv kommuniziert, regt er zum Nachahmen an. Wichtig ist auch eine gute Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und Unternehmen, um zu motivieren und Erfahrungen auszutauschen.

Sensibilisierung

Je mehr die Bevölkerung über Klimaschutz weiss, umso eher akzeptiert sie die Massnahmen und engagiert sich selbst. Neben genereller Sensibilisierungsarbeit sind zielgruppenspezifische Bildungs- und Partizipationsangebote sinnvoll, z. B. an Schulen oder in Quartieren.

Standort- und Innovationsförderung

Der Kanton kann den Klimaschutz in seiner Standort- und Innovationsförderung verankern und Pilotprojekte fördern. Dadurch macht er sich attraktiv für Unternehmen und Startups aus den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Im Austausch mit Hochschulen, Berufsschulen und Fachverbänden können Bildungsschwerpunkte in den Bereichen Energie, Klima und Innovation intensiviert werden.

Ein verminderter Energieverbrauch kann suffizient sein – wenn also die Nachfrage gesenkt wird. Ebenso ein verändertes Konsumverhalten: Geteilte Nutzungen, um den Flächenbedarf für Wohnen, Arbeiten und Mobilität zu reduzieren, klimaschonende Ernährung oder Reparieren statt neu Kaufen. Mit Information, Beratung und Anreizen kann der Kanton suffizientes Verhalten in der Gesellschaft und in Unternehmen fördern.